Des rythmes de l’enfant aux aménagements du temps scolaire

Intervention de R. CLARISSE (EA 2114 – Psychologie des âges de la vie – Université de Tours)

Mesdames, Messieurs,

Bonjour,

Dans le cadre de cette audition, je vous propose de revisiter brièvement quelques éléments de travaux scientifiques qui permettent d’établir les relations entre les rythmes de l’enfant et les aménagements du temps scolaire.

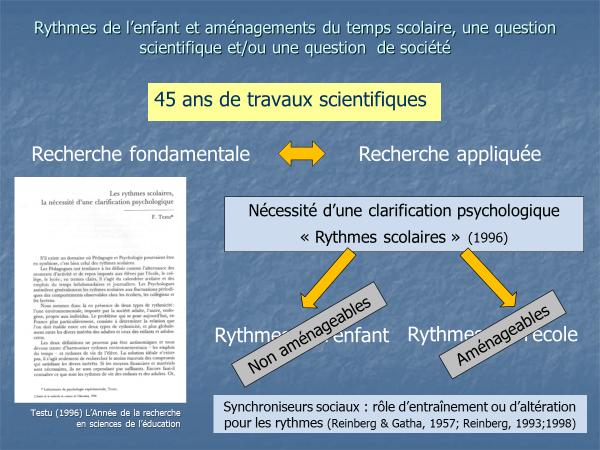

La question des rythmes comme vous le savez, a connu une forte médiatisation en France dans la période encore récente mais cette question n’est pas nouvelle pour les scientifiques qui l’ont largement documentée et préconisée.

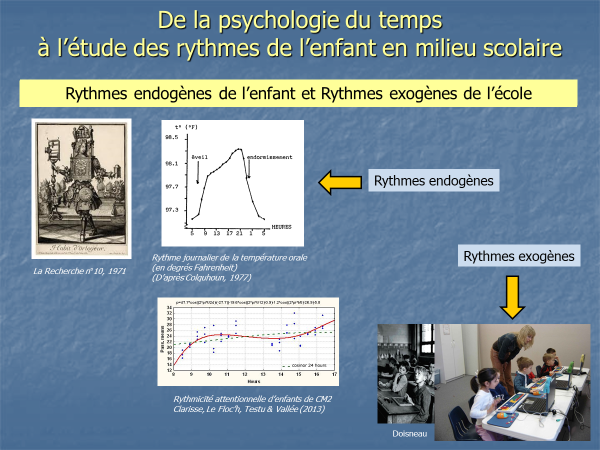

En effet, à partir des années 1980, deux sciences jumelles appelées respectivement chronobiologie et chronopsychologie vont se faire connaître du grand public. En deux mots, la chronobiologie se propose d’étudier les variations rythmiques des fonctions biologiques. Plus précisément c’est « L’étude de la structure temporelle des organismes et de ses altérations ».

Par exemple, c’est l’étude du rythme journalier de la température corporelle ou du rythme cardiaque ou encore tout simplement du rythme veille/sommeil. On parlera donc ici de rythmes biologiques.

La chronopsychologie quant à elle va s’intéresser aux rythmicités du comportement, aux variations de performances. (c’est le cas de l’attention, de la mémoire, et de manière Générale les fonctions exécutives,…nécessaires aux apprentissages scolaires qui varient au cours de la journée).

Sur la diapo vous pouvez apercevoir en haut à gauche le rythme journalier biologique de la température corporelle et en dessous la rythmicité attentionnelle d’enfants de 10-11ans un jour de classe. Ces deux profils correspondent à des rythmes endogènes qui sont propres aux individus.

En revanche, les aménagements du temps de l’école (semaines à 4 jours ou 4 jours ½) sont des rythmes exogènes appelés aussi facteurs externes ou synchroniseurs.

Chez l’homme, on peut dire que les synchroniseurs les plus puissants sont de nature socio-écologiques (Exemple : les cycles lumière/obscurité appelé (nycthémère), ou encore ceux de la vie sociale dont les impératifs horaires sont liés aux heures de travail, aux heures de loisirs, aux heures de repos).

Il faut donc clarifier le fait que les rythmes des enfants sont non aménageables contrairement aux aménagements du temps de l’école. Vous l’aurez compris, les synchroniseurs sociaux vont alors jouer un rôle d’entraînement ou d’altération pour les rythmes biologiques et psychologiques.

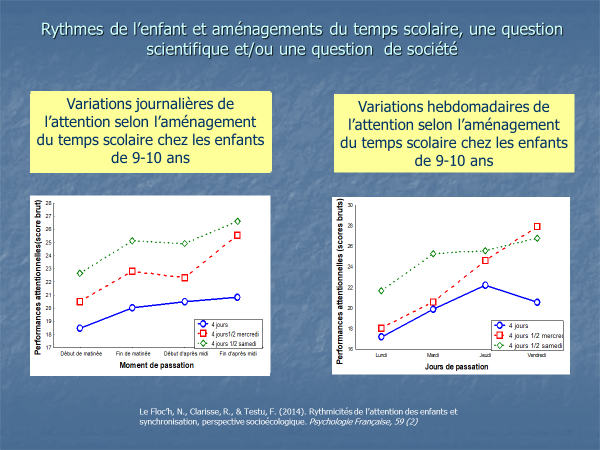

Pour illustrer cela, prenons trois aménagements du temps scolaire qui vont nous permettre de montrer les effets différenciés de profils attentionnels selon que la semaine de classe est en 4 jours ou en 4 jours ½ avec mercredi matin travaillé ou bien encore en 4 jours ½ avec samedi matin travaillé.

Pour la journée, on observe que les enfants de CM1-CM2 ont de moins bonnes performances attentionnelles dans le cas où la semaine est aménagée en 4 jours comparée à celle d’une semaine en 4 jours ½ mercredi matin travaillé qui présente elle-même, de moins bons résultats qu’une semaine en 4 jours ½ samedi matin travaillé.

Pour les variations hebdomadaires, là encore l’aménagement en 4 jours se révèle comme étant le moins efficient avec un déficit attentionnel en fin de semaine.

Pour le début de semaine on vérifie ici l’effet de désynchronisation du week-end pour l’aménagement en 4 jours et pour le 4 jours ½ mercredi matin travaillé.

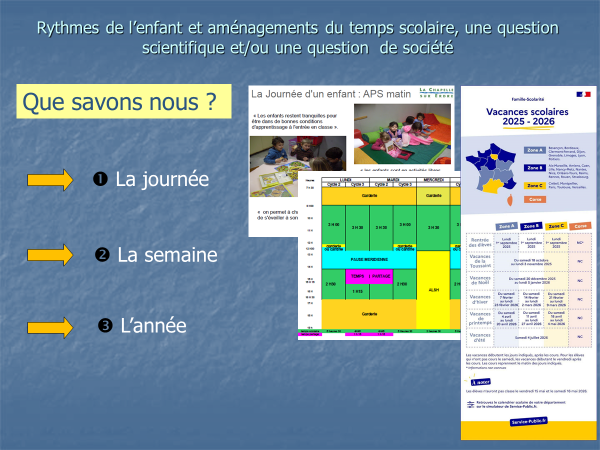

Que savons-nous pour la journée, la semaine et l’année ?

- Pour la journée :

Il s’agira d’adapter les activités aux rythmes de l’enfant

et du jeune.

On préfèrera donc concentrer les apprentissages nouveaux ou les activités qui demandent attention et concentration entre 9h30 et 11h30 en sachant que l’optimum d’attention sera en fin de matinée.

Pour l’après-midi, évitons de solliciter les enfants sur des tâches exigeantes avant 15h00.

Les moments reconnus comme les moins favorables (tôt le matin ou en début d’après-midi) doivent donc être réservés à des activités familières et maîtrisées.

Ajoutons encore que la qualité et la durée de la pause méridienne conditionne évidemment la possibilité de reprise l’après-midi.

Il faut ajuster les exigences à l’âge de l’enfant.

Question de bon sens encore, mais il faut se rappeler que le profil de référence évolue et se construit entre quatre ans et dix ans. Il est donc nécessaire d’adapter les exigences au développement réel de l’enfant.

Ne pas tenir compte de ces différentes mises en garde, c’est exposer en premier lieu les plus fragiles et les plus jeunes.

Un dernier point concernant la journée, pour ajuster au mieux la demande éducative et le potentiel de l’enfant, il est utile : d’analyser la charge cognitive et émotionnelle des activités éducatives proposées.

Je profiterai de cet aspect pour évoquer les activités motrices. Contrairement aux idées reçues, elles répondent elles aussi aux mêmes fluctuations que les tâches intellectuelles.

- Pour la semaine

L’essentiel repose sur ce qui se passe jour après jour et je devrais dire aussi nuit après nuit.

Ce que l’on sait, c’est que les variations hebdomadaires de l’activité des enfants et des jeunes interrogent les phénomènes de désynchronisation, interrogent l’ajustement avec l’âge de l’enfant et questionnent également les réponses éducatives entre scolaire, péri et extra-scolaire.

Il faut éviter la désynchronisation des longs week-ends ainsi qu’une semaine scolaire sur 4 jours et préférer ainsi une organisation sur 9 ½ journées. Enfin, il faut favoriser la socialisation de l’enfant et son ouverture au monde et donner accès aux activités culturelles et sportives

- Pour l’année

On sait aujourd’hui, qu’un enfant ou un adolescent (comme un adulte d’ailleurs) ajuste son rythme veille sommeil sur une durée de deux à quatre jours voire pour certains une semaine. Ceci veut dire que si les petites vacances ne durent qu’une semaine, les enfants dans leur grande majorité n’auront pas le temps de se reposer.

- Il faut en effet, qu’il «oublie » le rythme de l’école (désynchronisation) et qu’il puisse retrouver un nouveau rythme ajusté sur les vacances (resynchronisation).

- Lorsqu’il reprendra le rythme de l’école, il devra retrouver ces deux étapes (oubli du rythme vacances et resynchronisation sur le rythme école ou collège).

- Faute de disposer d’un temps suffisant, ils vivront alors la période de vacances avec un moindre bénéfice de repos.

On explique ainsi l’intérêt de la mise en place de l’alternance 7 semaines / 2 semaines qui ménage suffisamment de temps pour que l’enfant ou le jeune puisse se réadapter et se reposer.

Cette alternance impose la plus grande vigilance dans sa répartition selon les zones.

Pour terminer, il faut favoriser l’accès à des activités éducatives accompagnées.

Et…Donner la possibilité à l’enfant… de ne rien faire, de faire autrement, de faire ailleurs. Ce sont là des temps nécessaires qui permettent aussi à l’enfant de se construire et de se développer de manière harmonieuse.

Merci pour votre attention

Télécharger la présentation

Télécharger le texte de l’audition